2019年秋から契約解除料金の改正などの規制について議論が進んでいる。

詳しく、総務省の資料を読むと特例が記されておりMVNO含む全ての会社に適用されるわけではないようなので抜け道がないか調べてみた。

大手のドコモ、au、ソフトバンク、新しく10月よりMNOとして大手キャリアの仲間入りをする楽天モバイルは当然「適用」となるけど、既に格安シムに乗り変えた方や乗り換えを検討している方も覚えていた方が良いと思います

総務省資料

今議論されている規制内容は大きく6つ

6つの内容をおさらい

解除料金1000円はいつから?ドコモ・au・ソフトバンクとユーザーが大混乱

- 契約期間

上限は2年(違約金の定めがない場合を除く) - 違約金の金額上限

1,000円(税抜き) - 期間拘束のない契約の提供

一年を超える又は更新可能な期間拘束契約を提供する場合、期間拘束のない契約も選択肢として提供しなければならない - 期間拘束の有無による料金差の上限

170円/月 - 自動更新

以下の4つを満たさない自動更新の契約は禁止

- 契約締結時において、契約期間満了時に期間拘束を伴う契約で更新するかを利用者に選択できること

- 1の選択によらず料金その他の提供条件が同一であること

- 契約期間満了時において、期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が改めて選択できること

- 違約金なく契約を解除可能な更新期間が少なくとも契約期間の最終月、その翌月及び翌々月の3ヶ月間設けられていること

- 長期利用割引等の条件

利益の提供範囲=1ヶ月分の料金(税抜き)/年

ドコモ・au・ソフトバンクは全て規制される

禁止行為規律の規制対象となる電気通信事業者

- MNO及びMNOの特定関係法人の全事業者

潜脱防止のため - MVNOについては移動電気通信役務のるもの

利用者の数が100万(割合換算で約0.7%)を 超える電気通信事業者

大手キャリアの特定関係法人は・・・

総務省情報通信統計データベース

通信事業者一覧より参照

ドコモ(NTT)関係法人

- 株式会社ドコモCS(旧ドコモサービス・ドコモモバイル・ドコモビジネスネット合併会社)

- NTTコミュニケーションズ

- NTTPCコミュニケーションズ

- インターネットイニシアティブ

(日本電信電話株式会社21.61% NTTコミュニケーションズ4.37%出資) - NTTネオメイト

- NTTメディアサプライ

ソフトバンク関係法人

- サブブランド「ワイモバイル」

- SBパートナーズ

- ウィルコム沖縄

- LINEモバイル

- ヤフー

- 汐留モバイル

- テレコムプロフェッショナルサービス

KDDI(au)関係法人

- サブブランド「UQモバイル」

- UQモバイル沖縄

- 沖縄セルラー

- ソラコム

- 中部テレコミュニケーションズ

- ビッグローブ

楽天モバイル関係

- 楽天モバイル(旧楽天コミュニケーションズを承継)

電力系通信事業者

- オプテージ(旧ケイ・オプティコム)

通信事業者の関係図ではよく分からないので・・・

自分で抽出しておいてよく分からなくなりました・・・。

事業者が取り扱っている格安SIMの名前でリストを作りました

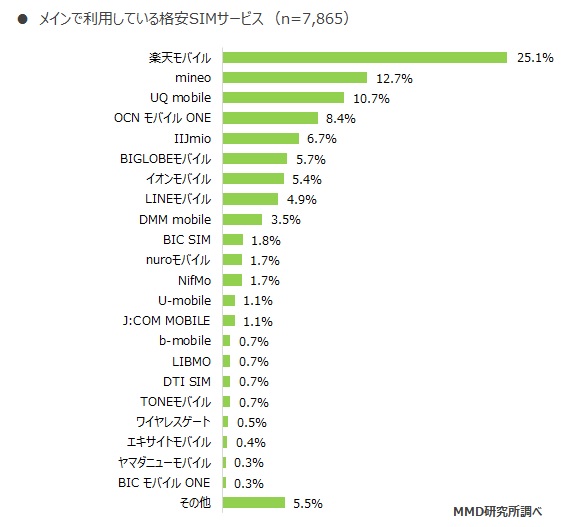

| 楽天モバイル | mineo |

| UQモバイル | OCNモバイルONE |

| IIJmio | BIGLOBEモバイル |

| DMM mobile | BIC SIM |

| nuroモバイル | NifMo |

| U-mobile | J:COM MOBILE |

| b-mobile | LIBMO |

| DTI SIM | TONEモバイル |

2019年3月民間調査サービス「MMD研究所」の資料を参照し調査範囲の構成比がMVNO利用者の0.7%を超えている為規制対象になる可能性がかなり高いです

乗り換えするのに契約解除料(違約金)1,000円では出来ません

注意して欲しいのは、契約解除料(違約金)を1,000円払うだけでは乗り換えは出来ません

乗り換えに必要な電話番号を継続して次の事業者で利用するために、「MNP手数料」と「新規事務手数料」の2つがかかります。

各事業者で差はありますが別途5〜6,000円かかります。

同じキャリアを使い続けてもメリットがかなり少なくなります

密かに話題に上がりませんが、長期優待に関しても規制がかかります。長期優待の還元範囲が1年間で1ヶ月分と言う事は、

還元率は年8.3%程度となります

令和時代の乗り換え先の選び方

結局のところ、スマホ料金はかなり冷え込むことがよく分かったかと思います

これからの乗り換え先を選ぶポイントは大きく変わります

既に各キャリアが動き出している「ポイント経済圏」が大きな鍵を握る事になるでしょう

各社独自のポイント支払い軸にスマホだけでなく、日常の買い物や飲食サービス、電気料金、金融サービスなどのプラットフォームを取り込み、大きな「経済圏」を持つキャリアを利用することでメリットを受けれるようになると考えています

コメント